Fachbereich Geowissenschaften

Service-Navigation

Der SUrface Dust Analyzer (SUDA) an Bord von Europa Clipper

Die Mission „Europa Clipper” der NASA ist 2024 gestartet und wird im April 2030 im Jupiter-System eintreffen. Ihr Ziel ist es, die Bewohnbarkeit des eisigen Ozeanmondes Europa zu untersuchen. Es ist die erste Mission, die vollständig auf eine detaillierte Untersuchung von Europa ausgerichtet ist. Dafür wird sie 49 nahe Vorbeiflüge an dem Mond durchführen. Die wichtigsten wissenschaftlichen Ziele der Mission sind:

- die Dicke der Eiskruste von Europa bestimmen und verstehen, inwieweit der Ozean von Europa mit der Oberfläche verbunden ist.

- die Zusammensetzung des Ozeans von Europa untersuchen, um festzustellen, ob er die Voraussetzungen für die Entstehung und das Überleben von Lebensformen bietet.

- die Entstehung der Oberflächenmerkmale von Europa untersuchen, und Anzeichen für jüngste Aktivitäten lokalisieren, wie z. B. Bewegung von Krustenplatten oder Fontänen, die Wasser ins All ausstoßen.

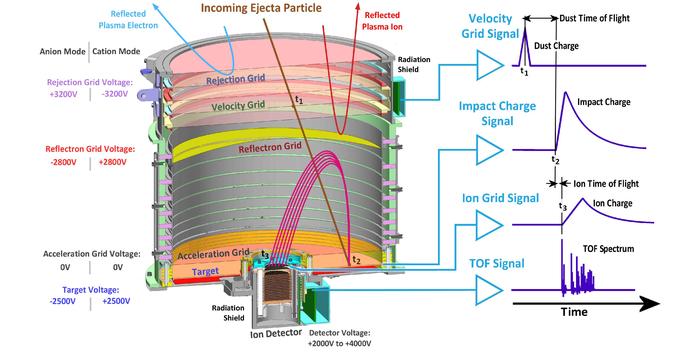

Um diese Ziele zu erreichen, verfügt die Raumsonde über neun wissenschaftliche Instrumente sowie Geräte für die Schwerkraft- und der Funkwissenschaft. Eines dieser Instrumente ist der SUrface Dust Analyzer (SUDA), ein Massenspektrometer, das im Vorbeiflug kleine Staub- oder Eiskörner analysieren wird. Diese werden entweder von (Mikro-)Meteoriten aus der Eisoberfläche abgestoßen oder möglicherweise durch Cryovulkanismus (d.h. kalter Vulkanismus) aus unterirdischen Flüssigkeitseinschlüssen. SUDA wird die Eiskörner einsammeln und sowohl ihre chemische Zusammensetzung als auch ihren Ursprungsort identifizieren. Diese Analyse wird Einblicke in den Salzgehalt und die chemische Zusammensetzung des Ozeans von Europa geben, einschließlich möglicher organischer Moleküle. So kann festgestellt werden, ob der Ozean von Europa lebensfreundlich ist.

Das Flugmodell des Surface Dust Analyzer (SUDA)

Bildquelle: Von Kempf et al. (2025)

Funktionsprinzip des Surface Dust Analyzer (SUDA): Das Signal der Gitterelektrode wird zur Messung der Geschwindigkeit einfallender Eispartikel verwendet. Beim Aufprall auf das Target entstehen Ionen, die anschließend beschleunigt und analysiert werd

Bildquelle: Von Kempf et al. (2025)

Analoge Massenspektren der Freien Universität als Schlüssel zur Interpretation der SUDA-Daten

Um die bestmögliche Leistung von SUDA bei Europa und eine gezielte Auswertung seiner Daten zu gewährleisten, ist eine Kalibrierung des Instruments erforderlich. Zu diesem Zweck wurden in dem Labor[NM1] der AG Planetologie an der Freien Universität Berlin Experimente mit „Laser-Desorption“ durchgeführt. Diese Experimente simulieren die „impact ionization“ (d. h. Stoßionisation), die bei Hypergeschwindigkeitsaufprallen (Geschwindigkeiten > 1 km/s) von mikrometergroßen Staub- oder Eispartikeln auf Detektoren im Weltraum, wie der von SUDA, stattfindet. Diese Labortechnik wird auch aktiv für die Analyse der Daten des Cosmic Dust Analyzer (dem Vorgängerinstrument von SUDA) der vergangenen Cassini-Mission zu Enceladus genutzt, da sie es ermöglicht die Ionisation von Eisteilchen mit unterschiedlicher Aufprallenergie und Zusammensetzung zu simulieren. Diese bisher aufgenommenen analogen Massenspektren ermöglichten ein besseres Verständnis der Zusammensetzung des Ozeans von Enceladus. SUDA wird Eisteilchen von Europa mit noch einer viel höheren Auflösung analysieren können als der Cosmic Dust Analyzer. Um die zukünftigen Massenspektren von SUDA besser zu verstehen, wird derzeit eine Reihe verschiedener Materialien mit den Analogexperimenten untersucht, die für eisige Ozeanmonde relevant sind. Darunter sind sowohl anorganische als auch organische Verbindungen, aber auch komplexere Proben, die für die Astrobiologie relevant sind:

-

mikrobielles Material, wie Bakterienzellen, Sporen und extrahierte Zellverbindungen

→ Klenner et al. (2024) haben gezeigt, dass massenspektrometrische Signale von Bakterienzellen mit SUDA eindeutig identifizierbar wären, selbst wenn ein Eiskorn weniger als eine Zelle enthält.

→ Dannenmann et al. (2023) haben gezeigt, dass bakterielle Biosignaturen wie Teile der DNA bis zu Konzentrationen im ppm-Bereich nachweisbar sind, und haben diese Biosignaturen auch in Salzlösungen mit unterschiedlichen NaCl-Konzentrationen untersucht. -

Umweltproben für analoge Gebiete auf der Erde, wie die Antarktis

-

Produkte hydrothermaler Reaktionen, die zur Simulation hydrothermaler Bedingungen im Inneren von Europa oder Enceladus durchgeführt wurden

→ ein neu entwickelter Laboraufbau für hydrothermale Simulationen wurde eingerichtet und hat kürzlich erste erfolgreiche Ergebnisse mit Peptiden erzielt -

Produkte von Bestrahlungsexperimenten, die die Oberflächenbedingungen auf Europa oder Enceladus simulieren

Die in diesen Laborexperimenten aufgezeichneten analogen Massenspektren werden in einer Datenbank für „impact ionization“-Massenspektrometer gespeichert, die für die Interpretation der SUDA-Daten, und auch für zukünftige Instrumente von entscheidender Bedeutung sein wird. Seit Kurzem untersuchen wir auch die Prozesse der Ionisation und Fragmentierung mit quantenchemischen Berechnungen unter Verwendung der Dichtefunktionaltheorie, um die Vorgänge bei der „impact ionization“-Massenspektrometrie besser erklären zu können.

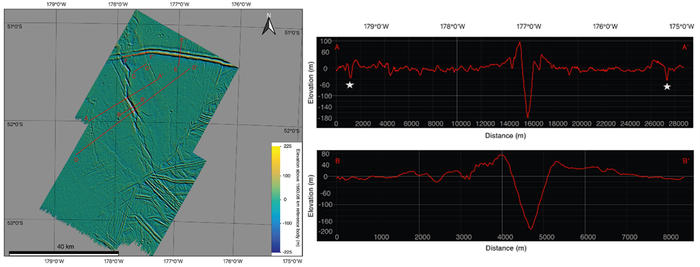

Digitales Geländemodell (DTM) der Ménec Fossae auf dem Jupitermond Europa, basierend auf mosaikierten Bildern der Raumsonde Galileo. Höhenprofile zeigen eine zentrale Senke mit einer Tiefe von rund 200 Metern und einer Breite von etwa 1 Kilometer.

Bildquelle: Von Matteoni et al. (2023)

Geologische Interpretation liefert Kontext für die geochemische Charakterisierung

Darüber hinaus werden innerhalb der Forschungsgruppe an der FUB die geologische Beschreibung und Analysen ausgewählter Merkmale der Oberfläche von Europa durchgeführt, die für die Ziele der Europa-Clipper-Mission von hoher Relevanz sind. Es wurden neue 3D-Topografiemodelle mittel- bis großflächiger Oberflächenmerkmale erstellt, und das Zusammenspiel von Tektonik und inneren Prozessen (wie möglichen flüssigen Wassereinschlüssen in geringer Tiefe in der Eiskruste von Europa) untersucht. Solche geologischen Untersuchungen sind auch für die Interpretation der SUDA-Daten von größter Bedeutung, da es mit SUDA möglich ist, die Flugbahn der Eiskörner und damit ihren Ursprungsort auf der Oberfläche zu bestimmen. Die Kombination von Massenspektrometrie mit SUDA und geologischem Wissen wird eine detaillierte geochemische Charakterisierung des Eises von Europa und des unterirdischen Ozeans ermöglichen. Insbesondere „Chaos-Terrains“ scheinen ein idealer Ort zu sein, um die Zusammensetzung des Ozeans besser zu verstehen, da die Oberfläche dort aus jungem Material besteht.

Zwei Missionen – ein Ziel

Eine weitere bevorstehende Weltraummission zum Jupitersystem ist der Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), eine von der European Space Agency (ESA) geleitete „flagship“-Mission, die am 14. April 2023 gestartet ist. Ihr primäres Ziel ist die Erforschung von Jupiter und seinen drei größten Ozeanmonden – Ganymed, Europa und Callisto – mit Schwerpunkten auf deren Eiskrusten, unterirdischen Ozeanen, Oberflächengeologie und möglicher Bewohnbarkeit. JUICE wird im Juli 2031 beim Jupiter eintreffen und mindestens vier Jahre lang wissenschaftliche Beobachtungen durchführen, darunter eine detaillierte Umrundung von Ganymed. Derzeit werden an der FUB vergleichende Studien zwischen Europa und Ganymed zu möglichen ähnlichen Prozessen und damit verbundenen ähnlichen Oberflächenerscheinungen durchgeführt. Mehrere Gruppenmitglieder sind maßgeblich an der JANUS-Kamera auf JUICE beteiligt. Diese Studien sind entscheidend für zukünftige synergetische Beobachtungen zwischen Europa Clipper und JUICE: Beide Raumfahrzeuge werden sich in einem ähnlichen Zeitrahmen im Jupitersystem befinden, was einzigartige gemeinsame Beobachtungen ermöglicht, die unvergleichbare wissenschaftliche Möglichkeiten für beide Missionen bieten werden.

TEILNEHMENDE DIESES PROJEKTS:

- Prof. Dr. Fank Postberg (SUDA Co-Investigator)

- Dr. Maryse Napoleoni (SUDA Affiliate)

- Dr. Nozair Khawaja (SUDA Affiliate)

- Dr. Jürgen Schmidt (SUDA Affiliate)

- Dr. Pietro Matteoni (SUDA Affiliate)

- Marie Dannenmann

- Mirandah Ackley

- Thomas O'Sullivan

- Lucía Hortal Sánchez