Fachbereich Geowissenschaften

Service-Navigation

PLATO – die Mission auf der Suche nach fernen Welten

PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) ist eine Weltraummission der Europäischen Weltraumorganisation ESA, die 2026 starten und ab 2027 Exoplaneten um sonnenähnliche Sterne finden möchte. Ziel ist es, erdähnliche Planeten zu entdecken, die sich in der habitablen Zone befinden – also in einem Abstand, in dem gemäßigte Temperaturen und möglicherweise flüssiges Wasser existieren könnte.

Die Freie Universität Berlin ist aktiv über Mitglieder der Fachrichtung Planetologie und Fernerkundung an der Mission beteiligt. Mehrere WissenschaftlerInnen der Fachrichtung sind Teil des internationalen PLATO Mission Consortium, das sich aus Einzelpersonen sowie über 100 Universitäten und Forschungszentren zusammensetzt. Die Leitung des Konsortiums liegt bei Prof. Dr. Heike Rauer, die die Mission seit ihren Anfängen entscheidend mitgestaltet hat.

Wie funktioniert PLATO?

Die PLATO-Mission kombiniert hochpräzise Beobachtungen aus dem Weltraum mit ergänzenden Messungen von Teleskopen auf der Erde.

(2) Bodenbasierte Beobachtungen liefern zusätzliche wichtige Informationen, zum Beispiel die Masse der Planeten.

Aus der Kombination beider Messarten lassen sich wichtige Eigenschaften der entdeckten Planeten wie Größe, Dichte und Umlaufbahn ableiten, die entscheidende Hinweise auf ihre mögliche Zusammensetzung und Entstehung geben.

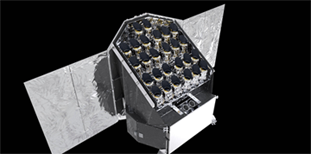

Der besondere Aufbau des Satelliten

Statt eines einzigen Teleskops mit einem großen Spiegel verwendet PLATO 26 einzelne optische Kameras. 24 davon (die “normalen Kameras”) messen die Helligkeit der beobachteten Sterne und werden im Takt von 25 s ausgelesen. Dabei bilden jeweils 6 Kameras eine Gruppe, die das gleiche Sichtfeld haben. Die Felder sind gegeneinander versetzt, sodass der zentrale Teil von PLATOs Sichtfeld von allen 24 Kameras erfasst wird, während die äußeren Bereiche nur je von 18, 12 oder 6 Kameras betrachtet werden. Eine Abbildung des Blickfelds des PLATO-Satelliten kann hier gefunden werden: Nascimbeni et al. A&A, 694, A313 (2025). Das gesamte Sichtfeld der normalen Kameras hat eine Größe von 49°x49°, was ca. 5% der Himmelssphäre entspricht.

Die beiden übrigen Kameras, genannt die “schnellen Kameras”, werden alle 2,5 Sekunden ausgelesen. Sie erfassen nur die hellsten Sterne im Sichtfeld und ihre Daten nutzt der Satellit, um sich genau auszurichten und die Beobachtungsrichtung beizubehalten. Diese beiden Kameras haben außerdem eine einen Blau- und die andere einen Rotfilter, so dass die Transits um die hellsten Sterne in zwei verschiedenen Wellenlängenbereichen aufgezeichnet werden können.

Die Kameras, ihre optische Bank und die Elektronik fürs Auslesen und Verarbeiten der Daten bilden die so genannte Nutzlast, engl. Payload, einen der zwei großen Teile des PLATO-Satelliten. Der andere ist das Servicemodul, das die Systeme für die Steuerung und Ausrichtung des Satelliten sowie das Kommunikationsmodul beinhaltet.

Was wird der PLATO-Satellit tun?

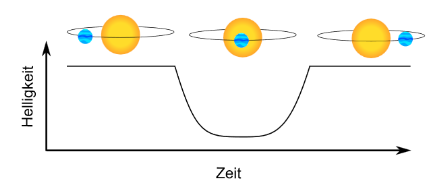

Das PLATO-Weltraumteleskop findet Planeten mithilfe der Transitmethode: Zieht der Planet aus unserer Sicht vor seinem Stern vorbei, blockiert er einen kleinen Anteil des Sternenlichts und führt dadurch zu einer kleinen, aber messbaren Abdunkelung. PLATO misst die Helligkeit von über 250.000 Sternen über eine lange Zeit und soll so diese wiederkehrenden Verdunkelungen feststellen und damit Planeten finden. Die Stärke der Verdunkelung liefert uns dabei die Größe des Planeten. PLATO kann zudem durch genaue Vermessung des Sterns mithilfe der sog. Astroseismologie dessen Masse, Radius und Alter bestimmen, was für die nähere Charakterisierung des Planeten unschätzbar wichtig ist. Um bei diesen Messungen vom Einfluss der Erdatmosphäre und dem Tag-Nacht-Rhythmus der Erde unabhängig zu sein, wird PLATO am sog. Lagrangepunkt L2 arbeiten, etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Im Rahmen der PLATO-Mission werden dann bei den so gefundenen Planetenkandidaten auch Nachfolgebeobachtungen mit Teleskopen auf der Erde durchgeführt, um die Planetenmasse zu bestimmen.

Schematische Darstellung der Transitmethode

Wer baut PLATO – und wer ist beteiligt?

PLATO ist eine Mission der europäischen Weltraumorganisation ESA, realisiert in Zusammenarbeit mit dem internationalen PLATO Mission Consortium. Das Konsortium stellt Teile der Nutzlast, das wissenschaftliche Datenauswertezentrum, die wissenschaftlichen Datenprozessierungspipelines und unterstützt ESA beim Betrieb des Satelliten und seiner Nutzlast. In der Entwicklungs- und Bauphase des Satelliten unterstützt das Konsortium die technische Charakterisierung des Instruments sowie die Sicherstellung der erforderlichen Messgenauigkeit mit Hilfe von Testdaten der PLATO-Kameras.

Die Leitung des Konsortiums liegt bei Prof. Dr. Heike Rauer, die sowohl am Institut für Geologische Wissenschaften der Freien Universität Berlin als auch für das Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) tätig ist. WissenschaftlerInnen der Fachrichtung Planetologie und Fernerkundung der Freien Universität leisten einen wesentlichen Beitrag zur Vorbereitung der technischen und wissenschaftlichen Datenauswertung. Weiter unten beschreiben die Mitarbeitenden der Freien Universität, die an PLATO arbeiten, ihre Beiträge zu dieser riesigen Mission genauer.

Der Bau des Satelliten erfolgt durch mehrere Industriepartner. Die Leitung liegt bei OHB System AG (Deutschland), in Zusammenarbeit mit Thales Alenia Space (Frankreich, Italien) und Beyond Gravity (Schweiz). PLATO ist ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche europäische Großmission – getragen von internationaler Kooperation zwischen Forschung und Industrie.

Symbolisch: Aufkleber des PLATO-Missionskonsortiums.

Quelle: DLR

PLATOs Geschichte und aktueller Stand

Im Juli 2010 hat die Europäische Weltraumorganisation ESA ihre dritte Ausschreibung für eine Mission mittlerer Größe veröffentlicht. Von den eingereichten Missionsvorschlägen wählte die ESA im Februar 2011 vier Kandidaten für weitere Studien aus, darunter PLATO. Im Februar 2014 hat die ESA aus diesen vier Kandidaten dann PLATO als M3-Mission ausgewählt.

Nach weiteren Studien in denen einzelne Systeme von PLATO genauer definiert wurden, nahm die ESA PLATO 2017 in ihr Wissenschaftsprogramm auf, was den Übergang von der Entwicklungsphase zum tatsächlichen Bau markiert. Es folgte die Veröffentlichung von Ausschreibungen für den Bau der einzelnen Teile des Satelliten. Im Oktober 2018 übertrug die ESA die Leitung der Konstruktion der OHB System AG.

Ende Juni 2024 wurde die erste der 24 “normalen Kameras” auf die optische Bank des Payloadmoduls montiert und sehr präzise ausgerichtet, im Mai 2025 die letzte von ihnen. Kurze Zeit später kamen auch die beiden “schnellen Kameras” hinzu. Weiterhin wurden im Juni 2025 das Servicemodul und das Payloadmodul in einer aufwendigen Prozedur, dem sogenannten “Mating” zusammengefügt.

PLATO soll Ende 2026 mit einer Ariane-6-Rakete starten und wird - von der Sonne aus gesehen - hinter der Erde am Lagrangepunkt L2 positioniert, in einer Entfernung von 1,5 Millionen Kilometern. Der Beginn der Messungen wird für 2027 erwartet.

Beiträge zur PLATO-Mission von Mitarbeitenden der Freien Universität Berlin:

Heike Rauer

PI des PLATO Mission Consortium

Anna Julia Poser

Mitglied des PLATO Mission Consortium und des Payload Calibration and Operations Team:

David Kappel

Mitglied des PLATO Mission Consortium und des PLATO-Performance Team

Mattia Maccarone

PLATO-Projektassistent und Mitglied des PLATO Mission Consortium

Ludwig Scheibe (Gast)

Exoplaneten-Outreach

Diana Kossakowska,

Mitglied des PLATO Mission Consortium und des Payload Calibration and Operations Team

Paz Bluhm Ceballos

Mitglied des PLATO Mission Consortium und des Payload Calibration and Operations Team