Fachbereich Geowissenschaften

Service-Navigation

Coloe Fossae – Spuren einer marsianischen Eiszeit

Bilddaten, die von der hochauflösenden Stereokamera (HRSC) an Bord der ESA-Mission Mars Express aufgenommen wurden, zeigen das Coloe Fossae Graben-System mit Landformen, die auf unterschiedliche klimatische Bedingungen hinweisen. Die HRSC ist ein Kameraexperiment, das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt wurde und betrieben wird.

Coloe Fossae • Position & 3D Ansichten

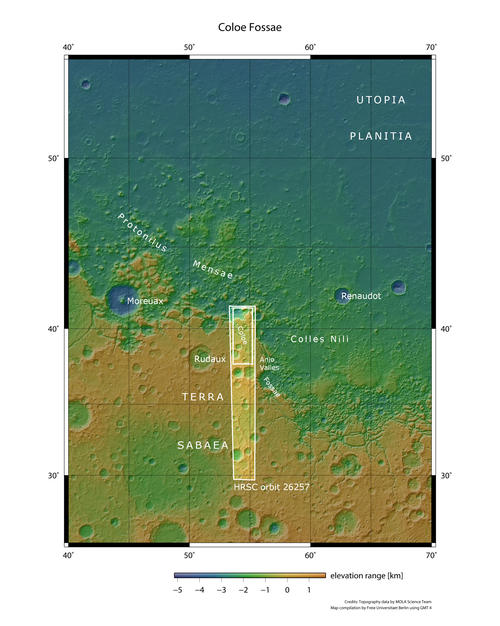

Coloe Fossae - Übersichtskarte

Bildquelle: MOLA Science Team/FU Berlin

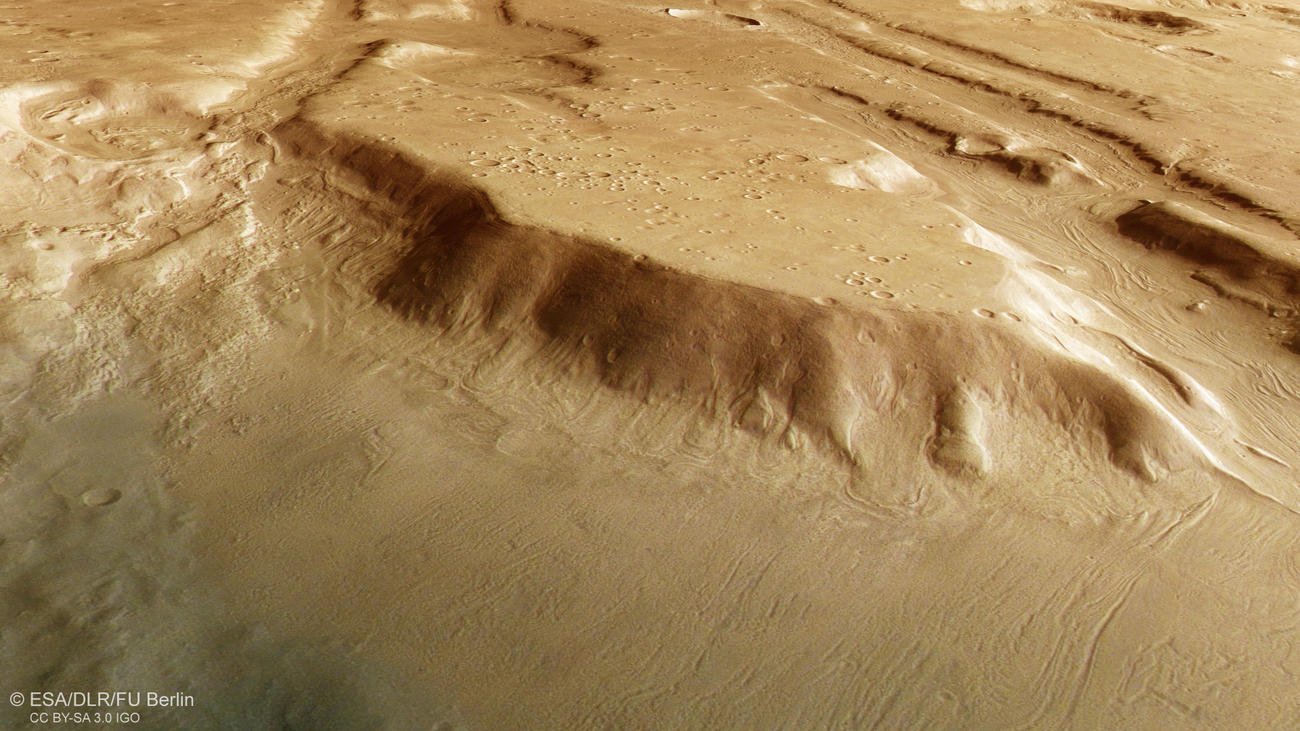

Coloe Fossae - 3D 1

Bildquelle: ESA/DLR/FU Berlin

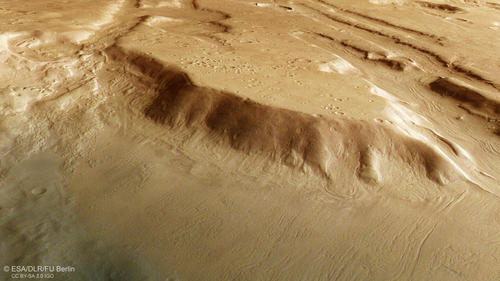

Coloe Fossae - 3D 2

Bildquelle: ESA/DLR/FU Berlin

Coloe Fossae- 3D 3

Bildquelle: ESA/DLR/FU Berlin

Coloe Fossae • HRSC Ansichten

Coloe Fossae - HRSC Farbcodierstes Höhenmodell

Bildquelle: ESA/DLR/FU Berlin

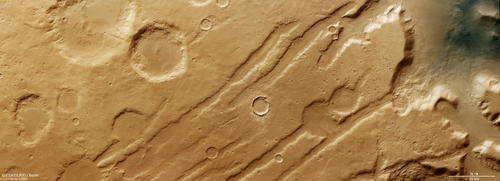

Coloe Fossae - HRSC Farbaufsicht

Bildquelle: ESA/DLR/FU Berlin

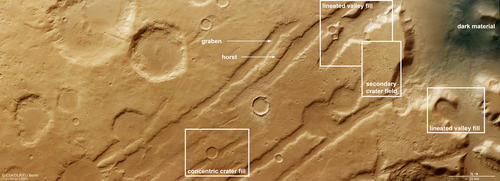

Coloe Fossae - HRSC Beschriftung

Bildquelle: ESA/DLR/FU Berlin

Coloe Fossae- HRSC Anaglyphe

Bildquelle: ESA/DLR/FU Berlin

Coloe Fossae

Das Coloe Fossae Graben-System befindet sich in der nördlichen Hemisphäre des Mars und strecken sich entlang der planetarischen Dichotomy. Diese "Grenze" trennt das südliche Hochland von dem nördliche Tiefland: In der Coloe Fossae Region ist es die Hochlandregion Terra Sabaea von der Tieflandregion Utopia Planitia (siehe Kontextkarte). Die Ursache für die Zweiteilung unseres Nachbarplaneten ist noch nicht geklärt. Denkbar ist, dass die Nordhalbkugel des Mars vor mehr als vier Milliarden Jahren von einem Kleinplaneten wie von einem Streifschuss getroffen wurde und dabei im Norden mehrere Kilometer Gesteinskruste weggerissen wurden. Die globale Grenze ist allgemein durch einen steilen Abhang mit einem Höhenunterschied von etwa zwei Kilometern. In einigen Bereichen erscheint die Grenze sehr scharf, während sie in anderen – wie in der Region Coloe Fossae – breit und komplex ist. Diese Übergangszone ist als Protonilus Mensae bekannt (siehe Kontextkarte). Sie ist durch eine hügelige Landschaft gekennzeichnet und wird auch als „fretted terrain“ bezeichnet – ein Begriff, der die erodierte, hügelige Landschaft beschreibt.

Vom Norden (rechte Seite) bis in den Süden (linke Seite) ist die Szenerie von Krustenblöcken durchzogen, die in der Geologie als „Horst- und Grabenstruktur“ bezeichnet werden. Auf dem Mars gibt es zahlreiche solche Strukturen, bei der die Gesteinskruste durch aufsteigende Magmakammern gedehnt und aufgewölbt wurde, wie beispielsweise im Norden des Riesenvulkans Olympus Mons. Das umliegende Terrain weist mehrere Einschlagskrater auf, darunter auch Gruppen von kleinen, unregelmäßig geformten Kratern. Solche sogenannten Sekundärkrater entstehen, wenn bei dem Einschlag eines Asteroiden Material herausgeschleudert wird und auf die Oberfläche zurückfällt und so weitere Krater erzeugt. Dabei kommt das Krater-erzeugende Projektil also vom getroffenen Objekt selbst. Einschläge von Asteroiden sind der markanteste Prozess, der auf Himmelskörpern mit festen Oberflächen für Veränderungen der Landschaft von außen sorgt. Auf alten Oberflächen sind viele große Krater zu finden, die dem „Bombardement“ aus dem All über sehr lange Zeit ausgesetzt waren. Weniger und kleine Krater deuten in der Regel auf jüngere Oberflächen hin. Die raren Einschlagskrater auf den Böden der Gräben deuten somit darauf hin, dass diese Ablagerungen im Vergleich zu dem kraterreichen umliegenden Terrain deutlich jünger sein dürften.

Bei näherer Betrachtung zeigen die Materialien auf den Böden der Senken auch faszinierende Oberflächenmerkmale, die wertvolle Einblicke in die Geschichte des Mars geben, insbesondere in seine klimatische Entwicklung. An vielen Stellen ist ein stromlinienförmiges Muster zu erkennen, das charakteristisch für sogenannte lineare Talfüllungen ist. Lineare Talfüllungen entstehen durch zähflüssige, eisreiche Ablagerungen. Das Material ähnelt irdischen Blockgletschern, die von einer Schicht aus Schutt oder Gestein bedeckt sind. Diese Ablagerungen bestehen wahrscheinlich zu mehr als 80 Prozent aus Eis, das unter einer dicken Schicht aus Gesteinsmaterial begraben und vor der Sublimation, dem Verdampfen, geschützt ist. Die linienförmigen Strukturen auf der Oberfläche entstehen durch das langsame Abfließen der Eismassen entlang der Talhänge. In der Talmitte stoßen diese zusammen und werden ineinander gepresst – vergleichbar mit dem Effekt, wenn man eine Tischdecke von beiden Seiten zusammenschiebt. Als Pendant zur linearen Talfüllung werden ähnliche Merkmale innerhalb von Einschlagskratern als konzentrische Kraterfüllung bezeichnet. Letztere sind in einigen Kratern auf dem Bild zu erkennen. Beide Oberflächenstrukturen sind also ein eindeutiger Hinweis auf die ehemalige Aktivität von Gletschern innerhalb der Gräben und Senken. Aber wie konnte sich diese Vergletscherung so weit von den Marspolen entfernt ereignen?

Dass es Gletscher in den mittleren Breitengraden des Mars gab, ist ein Anzeichen dafür, dass der heute trockene Planet im Laufe seiner Entwicklung abwechselnd kalte und warme Perioden erlebte. Wiederholte Frost-Tau-Zyklen trieben diesen Prozess an. Diese Klimaschwankungen werden durch Veränderungen der Orbitalparameter des Mars verursacht, also der schwankenden Entfernung des Mars auf seiner elliptischen Bahn um die Sonne, aber insbesondere auch durch die Neigung seiner Rotationsachse, die starken Schwankungen unterworfen ist.

Im Gegensatz zur Erdachse, deren Neigung von etwa 23,5 Grad über mehr als vier Milliarden Jahre hinweg dank der stabilisierenden Wirkung des Mondes weitgehend konstant geblieben ist, schwankt die Achsneigung des Mars stärker und häufiger. Hierfür sind die schwerkraftbedingten Einflüsse anderer Planeten verantwortlich. Diese Zyklen der Achsneigung bewirken regelmäßige Klimaschwankungen auf dem Mars – und verändern dabei auch die Verteilung des Eises.

Einfach ausgedrückt: In Zeiten hoher Achsneigung breitet sich das Eis von den Polen in Richtung der mittleren Breiten aus. Ist die Neigung hingegen geringer – wie es heute der Fall ist –, zieht sich das Eis wieder zu den Polen zurück und hinterlässt dabei sichtbare Spuren in der Landschaft. Das regelmäßige Auftreten solcher Formen entlang der Dichotomie in vergleichbaren Breiten deutet darauf hin, dass globale klimatische Prozesse dafür verantwortlich sind – und nicht lediglich lokale Umweltveränderungen.

High Resolution Stereo Camera (HRSC)

Die Bilder wurden mit HRSC (High Resolution Stereo Camera) am 19.10.2024 während Mars Express Orbits 26257 aufgenommen. Die Auflösung der Oberfläche beträgt circa 16 meter pro pixel und das Bild ist zentriert bei circa 39° Nord und 54° Ost. Die Farbaufsicht wurde aus dem senkrecht auf die Marsoberfläche gerichteten Nadirkanal und den Farbkanälen der HRSC erstellt, die perspektivische Schrägansicht wurde aus den Geländemodell-Daten, den Nadir- und Farbkanälen der HRSC berechnet. Das Anaglyphenbild, das bei Betrachtung mit einer Rot-Blau- oder Rot-Grün-Brille einen dreidimensionalen Eindruck der Landschaft vermittelt, wurde aus dem Nadirkanal und den Stereokanälen abgeleitet. Die in Regenbogenfarben kodierte Aufsicht beruht auf einem digitalen Geländemodell (DTM) der Region, von dem sich die Topographie der Landschaft ableiten lässt.

Die HRSC-Kamera wurde am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt und wird von dort betrieben. Die systematische Prozessierung der Kameradaten erfolgte am DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof. Mitarbeiter der Fachrichtung Planetologie und Fernerkundung der Freien Universität Berlin erstellten daraus die hier gezeigten Bildprodukte.

Um bereits veröffentlichte Rohbilder und DTMs der Region im GIS-kompatiblen Format herunterzuladen, benutzen Sie bitte diesen Link zu unserem Mapserver.

Images: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Copyright Notice:

Where expressly stated, images are licenced under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO) licence. The user is allowed to reproduce, distribute, adapt, translate and publicly perform it, without explicit permission, provided that the content is accompanied by an acknowledgement that the source is credited as 'ESA/DLR/FU Berlin', a direct link to the licence text is provided and that it is clearly indicated if changes were made to the original content. Adaptation / translation / derivatives must be distributed under the same licence terms as this publication.

Die High Resolution Stereo Camera wurde am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt und in Kooperation mit industriellen Partnern gebaut (EADS Astrium, Lewicki Microelectronic GmbH und Jena-Optronik GmbH). Das Wissenschaftsteam unter Leitung des Principal Investigators (PI) Dr. Daniela Tirsch besteht aus 50 Co-Investigatoren, die aus 34 Institutionen und 11 Nationen stammen. Die Kamera wird vom DLR-Institut für Weltraumforschung in Berlin-Adlershof betrieben.